医学部教育の現状

2017.01.10

第2回 「共用試験」臨床実習の前に知識・態度を評価する

クリニカル・クラークシップを実現するために導入

ほとんどの大学の医学部では、5年次から臨床実習が行われ(一部の大学では4年次から)、病院で実際に患者と接しながら、医師としての能力を磨いていきます。その臨床実習の開始前に、全国の医学部生を対象に課されるのが「共用試験」です。CBT、OSCEの2種類の試験があります。多くの大学で、一定の基準点を設けており、それをクリアしなければ進級できず、臨床実習に入ることができないことになっています。

「共用試験」を実施するのは、社団法人「医療系大学間共用試験実施評価機構(CATO)」です。評価の客観性を担保するために、各大学の採点に任せるのではなく、あえて別組織を設置して運営しているわけです。ただし、CBTの試験問題は全国の医学部の教員が作成していますし、OSCEの評価項目についても全医学部にアンケート調査などを実施し、全体のコンセンサスを得た上で作成されています。

「共用試験」は、2002年度から4回のトライアルが実施され、2005年度から正式な試験がスタートしました。現在ではすべての医学部で導入しています。 では、なぜこのような試験を課す必要が出てきたのでしょうか。厳密にいえば、学生はまだ医師ではないため、診療に携わることはできません。そのため、従来の臨床実習は、教員の診療の様子を「見学」する形が主体になっていました。それではなかなか実践的な力を高めることは困難です。学生も診療チームの一員として、実際の医療に参加して、患者から学ぶ姿勢と能力を身につけることが重要です。

そうした臨床実習の形態は「クリニカル・クラークシップ」と呼ばれ、欧米の医学部では一般的なスタイルになっています。当然、日本でも「参加型」の臨床実習を実現しようという動きが生まれてきました。けれども、学生の能力と適性が一定のレベルに達していることが証明されない限り、学生が診療チームの一員として参加することは、患者からも社会からも支持を得ることはできないでしょう。そこで、「共用試験」を課して、一定基準をクリアした学生のみを臨床実習に参加させることになったわけです。

基礎から臨床までの幅広い知識を問うコンピュータを使ったテスト「CBT」

「共用試験」にはCBTとOSCEの2種類があります。いずれも、次回くわしく解説する「医学教育モデル・コア・カリキュラム」に示された内容に準拠しています。 CBTはComputer Based Testの略で、コンピュータを使って行われます。出題内容は、基礎から臨床まで幅広い分野に渡っています。CATOが公表している出題割合は、「基本事項」5%、「医学一般」20%、「人体各器官の正常構造と機能、病態、診断、治療」40%、「全身におよぶ生理的変化、病態、診断、治療」15%、「診断の基本」10%、「医学・医療と社会」10%となっています。

ブロックⅠ~Ⅵまであり、試験時間は各ブロック1時間です。ブロックⅠ~Ⅳは5つの選択肢から正解を選ぶ知識問題で、1ブロック60問が出題されます。ブロックⅤは、2つのストーリーが示され、それぞれのストーリーに最も適した疾患を鑑別する問題で、出題数は20問ですが、1問あたり2つのストーリーがあるため、トータル40問に解答することになります。ブロックⅥは、患者を診療することをイメージして作られています。たとえば、「40代の男性で腹痛を訴えて来院した」場合、「医療面接で何を重視するか」が問われ、選択した解答によって、次の質問がなされていきます。出題数は10問ですが、各問4つの質問が重ねられるため、40問に解答することになります。

ところで、CBTで注目されるのは、あらかじめ蓄積されたプール問題(約2万題が蓄積されている)から、コンピュータを活用して無作為に問題が出されることです。つまり、学生は一人ひとり異なる問題を解くことになります。カンニングなどは絶対にできない仕組みになっているわけです。 CBTの問題は1~2年次で勉強する基本的なものが中心で、授業に真面目に出席していれば、それほど恐れる必要はありません。それでも、事前に過去問などを入手して、対策学習を行っておいた方がいいでしょう。万一、基準をクリアできず、留年になるようでは困るからです。また、CBTの成績が高い学生の方が、医師国家試験に合格する可能性が高いともいわれています。CBTは成績順に6段階に評価されますが(1=受験者の中で下位2.5%未満、2=2.5~15%、3=16~49%、4=50~84%、5=85~97.5%、6=97.5%以上)、評価4以上の学生はほとんど医師国家試験に合格できるとされています。医師国家試験に直結する内容の試験といえるわけで、しっかり対策を立てることが大切です。

医学部生に要求される臨床能力を試す「OSCE」

一方のCBTとOSCEは、Objective Structured Clinical Examinationの略で、客観的臨床能力試験と呼ばれています。その学生が病棟で患者に接しても問題がないかどうかを試す試験です。

半日ほどかけて、頭部、胸部、神経など、6~8に分けられた「ステーション」と呼ばれる小部屋を回り、模擬患者を相手に、医療面接と診察を行っていきます。

①医療面接(必須)、②頭頚部診察(必須)、③胸部診察とバイタルサインの測定(大学の判断によって、どちらか1つあるいは両方を選択)、④腹部診察(必須)、⑤神経診察(必須)、⑥外科手技と救急(大学の判断によって、どちらか1つあるいは両方を選択)が標準的な内容になっています。 CATOが公表している評価項目は、「医療面接」では診察時の配慮(プライバシー・羞恥心・苦痛への配慮、マナー・身だしなみ、言葉遣い、挨拶や説明)、患者との良好な(共感的)コミュニケーション、患者に話を聴く(医学的情報、心理・社会的情報)力、患者に話を伝える力など、「診察」では聴診器の使い方、バイタルサインの測定、部位ごとの細かく正確な診療などとなっています。いずれも、将来、医師として活躍する上で重要なものであり、ほとんどの学生が事前に友人同士、あるいは家族を相手に練習をしてから臨んでいるようです。

黒木比呂史〈くろき・ひろし〉

教育ジャーナリスト。筑波大学卒。NHKテレビ『教育トゥデイ』などで解説を務め、著書に『検証大学改革』『迷走する大学』『大学版PISAの脅威』〈論創社〉、『芝浦工業大学の21世紀戦略』〈日経BP出版センター〉などがある。

バックナンバー

関連記事

-

医学部教育の現状

- 2024.01.10

【WILLナビnext 2024/医学部研究・医学部ってこんなところ―日本医科大学―】

-

医学部教育の現状

- 2023.01.10

【WILLナビnext 2023/医学部研究・医学部ってこんなところ―東京医科大学―】

-

医学部教育の現状

- 2022.12.05

埼玉医大、群馬大学が医師不足解消の協定を締結

-

医学部教育の現状

- 2022.10.18

東京医科歯科大学、東京工業大学が統合に向け基本合意

-

医学部教育の現状

- 2022.05.30

「医療の谷間に灯をともす」自治医科大学創立50周年を迎える

-

医学部教育の現状

- 2022.01.07

【WILLナビnext 2022/医学部研究 医学部ってこんなところ―北里大学医学部―】

新着記事

-

医学部 塾・予備校活用ガイド

- 2025.06.17

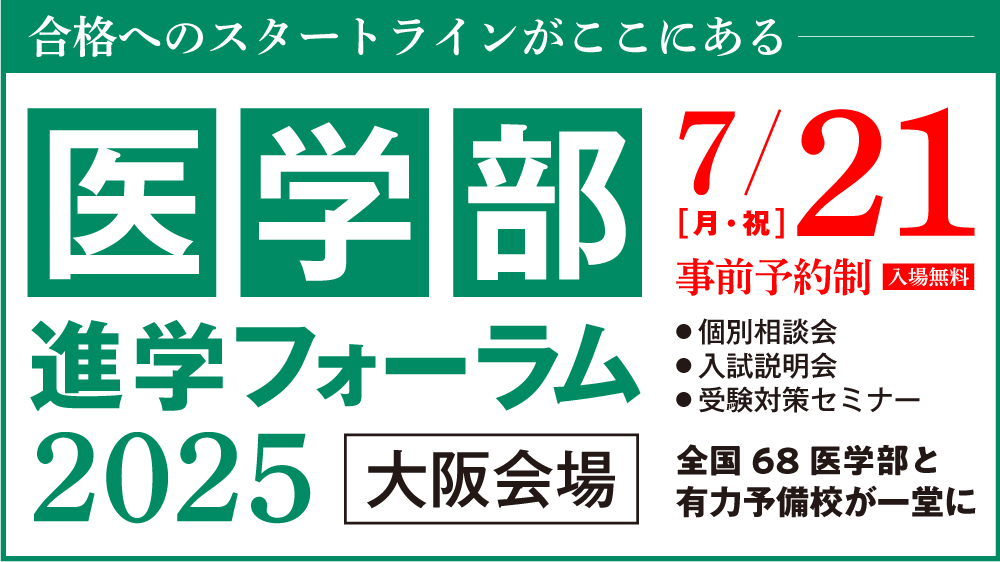

【7/21開催・要予約】医学部進学フォーラム2025 Summer 〈大阪会場〉」

-

医学部 塾・予備校活用ガイド

- 2025.06.16

【メディカルストーリー】教育特集号 SUMMER.2025 目次

-

医学部 塾・予備校活用ガイド

- 2025.06.16

【特別教育対談】2025 医師をめざす子どもたちへ

時代とともに多様化する

医学へのアプローチ

適性に合わせて最適な選択を

-

医学部 塾・予備校活用ガイド

- 2025.06.16

【富士学院】

学力向上に終わらない

「良医を育てる」教育で、

未来の医療に貢献する

-

医学部 塾・予備校活用ガイド

- 2025.06.16

【YMS】

二次試験の合格率の高さと、

それを支える「医のアート」「担任指導」

2025 年度入試合格者にインタビュー

YMSだからこそ合格できたポイント

-

医学部 塾・予備校活用ガイド

- 2025.06.16

【メビオ】

医学部受験に特化して45年

その実績を生み出す指導力とは?

-

医学部 塾・予備校活用ガイド

- 2025.06.16

【NIC】

活躍の場はワールドワイド

海外大学医学部(イギリス・マルタ)で

医師になるという選択

-

医学部 塾・予備校活用ガイド

- 2025.06.16

【受験Dr.】

「 医学部進学は中学受験から始まる 」

中学受験専門の個別指導塾に話を聞いてみた

-

医学部 塾・予備校活用ガイド

- 2025.06.16

【しち塾】

“定期テスト対策”は、中高一貫校専門「しち塾」で

-

医学部 塾・予備校活用ガイド

- 2025.06.16

【医学部現役合格を目指すなら Y-SAPIX】

校舎全体で生徒を把握し、伸ばしていく

きめ細やかな指導で導く医学部合格

-

医学部に強い中高

- 2025.06.16

【西武学園文理小学校】

医療人に必要な科学への興味を育む

本物から学ぶ体験学習の数々

-

医学部に強い中高

- 2025.06.16

【川崎医科大学附属高等学校】

9年一貫教育で良医を育成

総合判定型入試も新設